عزمي بشارة: أسسنا خطابا لم يكن مألوفًا في الداخل (3)

فصل من كتاب 'في نفي المنفى... حوار مع عزمي بشارة

يقدم كتاب 'في نفي المنفى... حوار مع عزمي بشارة' الذي أعده الكاتب والصحافي الفلسطيني صقر أبو فخر، وسيصدر قريبا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، مراجعة ذاتية شاملة وصريحة لسيرة عزمي بشارة السياسية والفكرية الغنية والمثيرة، لكنه يستهل الفصل الأول بإعلان يبدو أنه تأجل عشر سنوات بأنه 'الوقت حان للتوقف عن العمل السياسي المباشر'. توقف، يؤكد د. بشارة أنه ليس ابتعادا عن السياسة والتحليل السياسي وإنما العمل السياسي المباشر بكل ما تعنيه الكلمة، لكنه يشدد على أن واجب المثقف الأخلاقي هو اتخاذ المواقف، إذ يقول إن 'المثقف من دون موقف لا يستحق هذه التسمية'، وهو مستمر في اتخاذ المواقف ضد الظلم والقهر والاستبداد.

ونقصد بأن الإعلان تأجل عشر سنوات، بأن د. بشارة كان يخطط قبل خروجه القسري من فلسطين بفترة وجيزة إلى التفرغ لأعماله الفكرية والتنازل عن العضوية في البرلمان، فمساهمته الفكرية لا تقل عن السياسية، فعزمي بشارة ليس سياسيا احترافيا 'عاديًا'، إذ يصفه أبو فخر في مقدمة الكتاب 'كأنه واحد من مفكري عصر النهضة الأوروبية، أو عصر التنوير الذين تصدّوا لتغيير مجتمعاتهم تغييرًا جذريًا، متوسّلين إلى ذلك العلم والفكر والموقف والنضال السياسي معًا'.

في الحلقتين التي ننشرها حصريا في موقع عرب ٤٨ اليوم وغدًا، يعود بشارة إلى مرحلة ما قبل تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، ويتطرق إلى حركة 'ميثاق المساواة'، والظروف السياسية في الداخل في أعقاب اتفاق أوسلو، ويتطرق أيضا إلى نشاطه البرلماني وتحديات بناء حركة وطنية في الداخل أدخلت مفاهيم سياسية جديدة على الخطاب السياسي والوطني.

في الحلقة القادمة، سيتطرق د. بشارة إلى ملابسات خروجه إلى المنفى القسري والفترة التي تلت ذلك، ويجيب بصراحة متناهية على أسئلة عديدة عن وجوده في العالم العربي وعلاقاته فيه.

قد تكون كل حلقة من الحلقتين طويلة نسبيا ومن آلاف الكلمات، لكنها مهمة سياسيا ومثرية فكريا والأهم أنها كانت بداية مرحلة جديدة وفارقة لدى الفلسطينيين في إسرائيل، لذا قررنا عدم شطب أو اختزال أي كلمة.

• كنتَ مناضلًا في الحركة الطالبية، وبعد أن عدتَ إلى الوطن (من ألمانيا - عرب ٤٨) عملت أستاذًا في جامعة بير زيت في أثناء الانتفاضة الأولى. لماذا قررت الترشّح لانتخابات الكنيست في عام 1996؟ لنتحدث عن خوضك هذه التجربة الجديدة.

تزامن الترشح مع إجازةٍ لمدة عام دراسي من التدريس في جامعة بير زيت. كانت قد مضت عشرة أعوام منذ تعاقدي مع الجامعة، وكنت في أثناء ذلك متواصلًا مع النضال في الضفة الغربية وفي داخل أراضي 1948. أستذكر هنا أن محاولات كثيرة جرت لإعادة تنظيم الحركة الوطنية في أراضي 1948 غداة اتفاق أوسلو. ويعود سبب ذلك بدرجة رئيسة إلى إرباك اتفاقات أوسلو الحركة الوطنية وإضعافها، ولا سيما أطراف الحركة الوطنية المرتبطة معنويًا بمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المختلفة، وهي في حالة الخط الأخضر مكوّنة من منظمات صغيرة وأفراد.

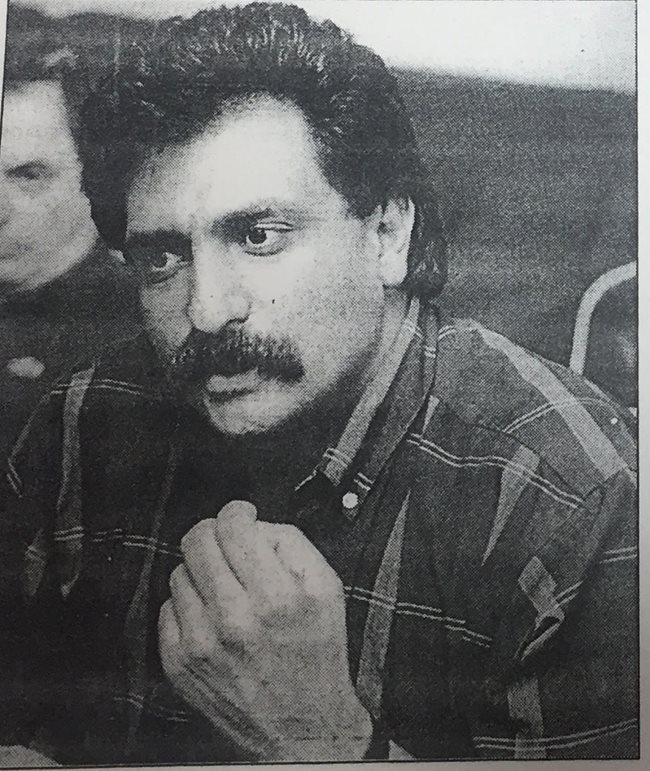

د. بشارة في النصف الأول من التسعينات

بعد اتفاق أوسلو وبدء التطبيع الفلسطيني مع إسرائيل من جهة، وشرعنة أسرلة عرب الداخل من جهة أخرى، كان علينا أن نفكّر بمخارج من مأزق الحركة الوطنية. كان هناك مستقلون تركوا الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على خلفيةٍ وطنية، كما كان هناك من ارتبط سياسيًا على الأقل بحركة فتح، كما كانت لقسم آخر صلات سياسية بالجبهة الشعبية. وكانوا جميعًا في مرحلةٍ ما متأثرين بالتيارات الناصرية من دون أن يكون لهم ارتباط تنظيمي بها. وما عاد سرًّا الآن، أن أبو جهاد (خليل الوزير) والقطاع الغربي التابع لحركة فتح ركزا الجهد على الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم على أراضي 1948 بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان في سنة 1982. لكن العلاقة بقيت ملتبسة بين الشعار الوطني لمنظمة التحرير والرغبة في استخدام العرب في الداخل للتأثير في الخريطة السياسية الإسرائيلية. وهو أمر غير واقعي؛ فلا عرب الداخل أداة، ولا هم قادرون على التأثير بشكل حاسم في السياسة الإسرائيلية.

كانت الحركة الوطنية في الداخل قد وصلت، في تلك الحقبة، إلى مستوى معقول من النضج، ولا سيما بعد يوم الأرض في 30 آذار/مارس 1976 الذي ساهم في دفع الحركة الوطنية في الداخل كي تتطور بشكل مستقل. أي إن هذه الحركة تطورت على خلفية ما جرى في يوم الأرض وبعده. ثم وجدت بعض المجموعات مساندةً جديةً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد عام 1982. وهذه المجموعات الوطنية طوّرت اتجاهاتها الفكرية والسياسية، على مستوى الهوية الفلسطينية، في سياق الابتعاد، بعض الشيء، عن فكرة المواطنة لعرب الداخل، والرهان مباشرة على التطورات في العالم العربي وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقودها منظمة التحرير. لكن، بعد اتفاق أوسلو، انكمشت منظمة التحرير الفلسطينية، وراحت تشدّد في خطابها السياسي على السلام مع إسرائيل، وتركّز على قضايا الضفة الغربية وقطاع غزة. وبهذا المعنى، وجدت هذه القوى نفسها في مأزق. وظهر هذا المأزق في سياق التغيرات في السياسة الإسرائيلية الناجمة عن دروس يوم الأرض، وعن اللبرلة الاقتصادية التي تسارعت منذ عام 1977 وصاعدًا.

• تقصد مع مجيء حزب الليكود إلى الحكم أول مرة في إسرائيل؟

نعم، الليكود بزعامة مناحيم بيغن. فمع النمو الاقتصادي السريع بعد السلام مع مصر واعتماد اقتصاد السوق، تحسّن وضع المواطنين العرب الاقتصادي جرّاء ارتفاع معدّلات النمو، وبالتالي الاستثمار والتشغيل. وإذا كانت الأسرلة في الماضي ناجمةً عن انعزال الفلسطينيين عن العالم العربي وعن الخوف من النظام الإسرائيلي في الوقت ذاته، فإن الأسرلة، في هذه المرة، صارت ناجمة عن مصالح متعلقة بالمواطنة الإسرائيلية، والاندماج بالدورة الجديدة للاقتصاد الإسرائيلي بما هو اقتصاد سياسي؛ إذ أخذ الفارق في مستوى المعيشة بين عرب 1948 وأهل الضفة والقطاع يتّسع باستمرار، وكذلك في مدى الحقوق القانونية والسياسية، لأن الدولة الإسرائيلية استنتجت مما وقع في يوم الأرض أن من الضروري منح عرب الداخل حقوقًا اجتماعيةً ملموسةً لمحاولة احتوائهم. فنشأ ما سميته في تلك الفترة «العربي الإسرائيلي»، وأقصد بذلك العربي الذي هو نصف عربي ونصف إسرائيلي. وأذكر أنني نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية دراسة بعنوان «العربي - الإسرائيلي: دراسة في الخطاب السياسي المبتور». وأتبعت هذه الدراسة بمجموعة دراساتٍ أخرى عن العرب في الداخل. وساهمت هذه الدراسات مجتمعةً في وضع منهج حديث يستخدم مصطلحاتٍ ومفاهيم جديدة لفهم قضايا العرب في الداخل. واشتققت هذه المصطلحات - المفاهيم من تجربة حياة العربي نفسها في إسرائيل، لا وفق نماذج اصطلاحية مسبقة. وجمعت هذه الدراسات في كتابٍ شكّل تحولًا في فهم عرب الداخل وأوضاعهم. وهكذا وضعت تحت تصرفهم أدوات مفاهيمية جديدة، وهو الكتاب الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في 1998 بعنوان العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل.

قبل ذلك، راحت قوى مبعثرة من بقايا الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل تلتقي، وشرعنا في اجتماعاتٍ نفكّر فيها في كيفية العمل بعد إبرام اتفاق أوسلو. بدأنا نلاحظ عودة بعض الفلسطينيين إلى الأحزاب الصهيونية، وعدم الخجل من تنظيم انتخابات تمهيدية واسعة النطاق للأحزاب الصهيونية في المناطق العربية. وكان لي رأي آنذاك، اعتمدته لاحقًا الأغلبية الساحقة من قوى الحركة الوطنية التي بدأت تتشاور جديًّا، ويتلخص هذا الرأي في أنه يجب أن نبدأ بخطابٍ جديد تمامًا، حيث يأخذ في الحسبان الهوية العربية الفلسطينية وقضية فلسطين ومصالح المواطنين العرب، وارتباطهم الحياتي بالواقع اليومي للناس، ومعاش الناس، وحقوقهم السياسية ولو كانت مجتزأة. فنحن لا نستطيع أن ندير ظهورنا لهذه الأمور ونتوجه إلى العالم العربي فحسب، خصوصًا أن وجه أغلبية عرب الداخل يتجه نحو المواطنة الإسرائيلية. ففي هذه الحال، سيجري تهميشنا كحركة وطنية في المجتمع الفلسطيني في الداخل، خصوصًا أن أغلبية عرب الداخل منقسمة بالفعل بين الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وما يسمى المعتدلين العرب، والمصوتين لأحزاب صهيونية. وكانت الحركة التقدمية، وهي من تيارات الحركة الوطنية في الداخل، قد أخفقت في عبور نسبة الحسم والحصول على تمثيل مستقل في البرلمان. ورأينا أن هذا المجتمع سوف يهمِّش، بالتأكيد، أي حركةٍ سياسيةٍ لا تهتم بقضاياه المعيشية. وفي إطار فهم معمّق للصهيونية ولطبيعة إسرائيل والتحولات في المجتمع العربي في الداخل، قلت: لنأخذ إذًا قضية المواطنة التي تتضمن خصوصية عرب الداخل في الاعتبار، ونذهب بها حتى النهاية، كي ندخلها في تناقضٍ مع الطبيعة الصهيونية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه، نبني الحركة الوطنية، ونؤكد الهوية العربية الفلسطينية لعرب الداخل وحقوقهم الجماعية كسكان أصليين. وغادرنا هنا تمامًا مسألة الأقلية وحقوق الأقلية.

الحملة الانتخابية للتجمع في العام 1999 (أ ف ب)

في هذا السياق، طرحتُ فكرة «دولة المواطنين»، أو ما سميناها حينذاك «الدولة لجميع مواطنيها»، ونظّرت لها باعتبارها دمقرطة للخطاب الوطني. فهي تصوغ الخطاب الوطني خطابًا ديمقراطيًا معاديًا للصهيونية، وتأخذ قضايا المواطنين المعيشية في الاعتبار. كانت هذه الأفكار جديدة تمامًا، وأهميتها أنها لا تغفل واقع المواطنين وحياتهم اليومية، ولا تتنازل عن الموقف النضالي ضد الصهيونية. وهذا مهم جدًا في صوغ خطاب جديد؛ فتركيز القوى السياسية على جانب واحد من قضية الفلسطينيين في أراضي 1948 كان يعني بالضرورة إما التحول إلى الأسرلة في حالة التركيز على المواطنة وحدها، أو إلى تيار متطرف هامشي، إذا أهملناها سرعان ما يتلاشى ويترك الفلسطينيين مجددًا إلى عملية «أسرلة».

الأمر الثاني هو التشديد على هوية العرب في الداخل، ولهذا لا يجوز أن تكون الحركات الوطنية مجرد تشعباتٍ صغيرة للحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج. وبدأنا نستخدم بكثافة مصطلح «سكان البلاد الأصليين». وكان هذا الاستخدام جديدًا على الخريطتين السياسية والفكرية. واستخدام هذه المصطلحات، كالمواطنة والسكان الأصليين وحقوق السكان الأصليين أو الأصلانيين، كان مركز قوتنا، لا انجذابنا إلى القاهرة أو إلى دمشق أو موسكو، أو اندماجنا في الأسرلة المشوهة؛ أي إننا رغبنا في تأسيس الهوية القومية من داخل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني. ويجب أن نلاحظ أن هذه الفترة كانت دقيقة جدًا، فالأوضاع العامة في المنطقة العربية، ولا سيما بعد أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية وإمكانية إبرام دول أخرى اتفاقات سلام مع إسرائيل كانت تنبئ أننا سنتعرض لنكبة جديدة، أو أن فصولًا أخرى من مرحلة ما بعد نكبة 1948 ستبدأ من جديد، وسيسدل الستار على عرب الداخل وسيتحوّلون إلى فئة هامشية متأسرلة كما شهدنا ذلك في بداية التسعينيات. وبناء عليه، فإن خطابنا، وكذلك عناصر وجودنا وقوتنا ونضالنا، انبثقت في الأساس من أوضاع الداخل، وبالتالي حصّنا حركتنا من إمكان أن تعصف بها المتغيرات التي طرأت على الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج أو في المنطقة العربية.

كان هذا الجهد كافيًا، في البداية، لتوحيد القوى الوطنية، أو قسم كبير منها، على الرغم من أمراض الحركات الصغيرة التي تعج بالنرجسيات والزعامات، بما في ذلك الشعارات ومزاعم الطهارة الكاذبة، وجميعها تؤدي دورًا في تعويق تسييسها. وثمّة، كما تعلم، مجموعات يرأسها أفراد مهجوسون بالزعامة، ولو على سبعة أنفار. وهذه الحالات موجودة، ودائمًا تسبب وجع الرأس. لكن، بالنسبة إلي، كان هذا الموضوع كبيرًا كبر الشعب، وهو كذلك بالتأكيد، وبمقدار المواجهة مع الحركة الصهيونية. وفي الوقت الذي بدأت فيه الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج تتجه نحو المصالحة مع إسرائيل، ذهبنا نحن إلى المواجهة، وهذا ما جعل كثيرين من المحبطين الذين كان لهم ماضٍ في الكفاح المسلح، يبتسمون ابتسامةً ساخرةً، أو يضحكون مما نفعل، وكانوا يردّدون إننا «رايحين على الحج والناس راجعة». وكنت في تلك المرحلة باحثًا في تاريخ الفكر السياسي، ولا شك في أن تناول موضوعات القومية والمواطنة كان عندي مؤسّسًا على مقارباتٍ نظريةٍ بدأت تكتمل في كتابي المجتمع المدني الذي صدر قبل أن أصبح عضوًا في البرلمان. وكنت اشتغلت على هذا الكتاب طوال عامي 1994 و1995، وأصدرته في عام 1996. وبهذا الجهد، اختلف برنامجنا تمامًا عن الأشكال المتعدّدة للحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت مجموعاتها متأثرة بحركة فتح أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو مرتبطة برابطة الحنين إلى الناصرية. ولا ننسى طبعًا الحزب الشيوعي الذي كان مرتبطًا بموسكو، ولم يقدّم أي تنظير أصيل على الإطلاق في المسائل الحيوية لفلسطينيي الداخل، وكان يشدد على فكرة المساواة وكفى من دون التعرض ليهودية الدولة أو للنكبة.

إذًا، صار لدينا خطاب جديد لم يكن مألوفًا على الإطلاق للقوى الوطنية الفلسطينية في الداخل، ولا للقوى القومية واليسارية. وتضمن ذلك الخطاب مزجًا خلّاقًا وتفاعليًا لفهم السكان الأصلانيين، فضلًا عن الأفكار المتعلقة بالديمقراطية. ودرست نظريات الديمقراطية والمواطنة وأشكالها التطبيقية، وكان من الشاقّ علينا أن نؤسس حركتنا، وأن نُدخل هذه المصطلحات الجديدة في خطابنا الفكري والسياسي، وأن نجمع الناس حولها، وأن نؤطّرهم في أُطر حركتنا. وما زال شبان كثيرون يعيدون إنتاج هذه الأفكار ويتحاورون فيها، خصوصًا أن أحزابًا كثيرة نسختها بشكل ميكانيكي، من دون الخلفية النظرية لها، أي إنهم استعاروا الشعارات التي رفعناها من دون الخلفية النظرية التي أنتجتها، والمضمّنة في كتب مثل النهضة المعاقة والعرب في إسرائيل: رؤية من الداخل الذي احتوى دراسة «العرب في إسرائيل: قراءة في الخطاب السياسي المبتور».

• عودة إلى قرار الترشح لعضوية الكنيست، هل كان القرار يعني خروجًا على موقف بعض التيارات في رفض المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها؟

الحقيقة أن البعض روّج أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت تقاطع الكنيست آنذاك، وهذا غير صحيح. فالكنيست كان يرفض الأحزاب العربية، أي إنه هو من كان يقاطع الحركة الوطنية. وكانت حركة الأرض قد قدّمت قائمةً لانتخابات الكنيست، ثم مُنعت من خوض الانتخابات. أي إنها رغبت في خوض الانتخابات، لكن الجهات الإسرائيلية منعتها. وحركة الأرض، كما هو معروف، كانت قوميةً ناصريةً. ومع ذلك، فإن ثمة حالة واحدة أعلنت، في مرحلةٍ ما، مقاطعة الانتخابات هي حالة «أبناء البلد»، وهي مجموعة تأثرت بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن كانت متأثرة بحركة فتح. لكن دعني أقول إن حركة «أبناء البلد» لم يكن لديها القوة لخوض الانتخابات، فضلًا عن موقفها المبدئي المنسجم مع خط الجبهة الشعبية. في تلك المرحلة، جاءني أعضاء من «حركة أبناء البلد»، وناقشوني في الترشح لانتخابات الكنيست، أي إن الموضوع أصبح مطروحًا للنقاش في حلقاتهم. لقد حصل عندهم تغير واضح، وما عاد موقف الحركة سلبيًا من الموضوع، واختلفوا في قضية واحدة فحسب هي هل يترشح أحد منهم أم لا؟ لكن بغض النظر عن مواقف بعض القوى من الانتخابات، فأنا شخصيًا كنت مترددًا (عدا أنني كنت أخطّط لتفرغ علمي لمدة عام في النمسا ثم في ألمانيا). لكن، في النهاية، استقر الرأي على الترشح لانتخابات الكنيست التي رأينا فيها منبرًا يساعدنا على طرح البرنامج الوطني، والخطاب الوطني، مستندين إلى المواطنة الإسرائيلية، أي إن التردد في الترشح حُسم من خلال تعريف دقيق لأهداف خوض الانتخابات، حيث إننا نخوض الانتخابات من أجل اكتساب منصة جديدة للعمل النضالي. الهدف إذًا لم يكن الحضور تحت سقف الكنيست أو أن ندخل في اللعبة السياسية الإسرائيلية، بل كان تعريف الأهداف للدخول في الانتخابات بأنها السياج الحامي لنا من الانزلاق الى مهمات فرعية تحيد بنا عن نضالنا في كوننا السكان الأصلانيين، وعن مهمة الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية لجمهورنا.

يختلف العرب في إسرائيل، من ناحية المواطنة، عن الفلسطينيين في الأردن، وعن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إن لديهم جنسية إسرائيلية جرّاء ولادتهم في المكان، ولا توجد طريقةٌ أخرى للبقاء في المكان إلا الجنسية. وهذه ما عادت مجرد جنسيةٍ فحسب، إنما موضوعًا نضاليًا في سبيل البقاء في الأرض. ثم إن العرب في الداخل يتوجهون في معالجة قضاياهم إلى السلطة المركزية. إذًا، علينا أن نمثل العرب وحقوقهم اليومية أمام السلطة المركزية. من يريد العمل في قضايا عرب الداخل، وأقصد حزبيًا، مضطرٌ إلى دخول المعترك البرلماني لتمثيل العرب سياسيًا ومعالجة قضاياهم اليومية في الوقت ذاته. والفارق هو في المواقف والسلوك في الكنيست، أي إن ثمة فارقًا في المواقف والمسلك السياسي تجاه المؤسسة الحاكمة بين النواب العرب. ولا يستطيع أن يرى هذه الفوارق كل من يعتبرهم أبطالًا مناضلين لأنهم في الداخل، كما لا يراها من يعتبرهم خونةً لأنهم في الداخل أيضًا. أما نحن، فرأينا الفارق بين حركة وطنية فلسطينية في الداخل من جهة، وبين الحزب الشيوعي من جهة ثانية، والأعضاء العرب في حزبي العمل والليكود من جهة ثالثة. كما أننا أسسنا التمايز ما بين حركة وطنية فلسطينية وأعضاء عرب في الكنيست. فالموضوع ليس أن تكون في الكنيست أم لا، بل استخدام هذه المنصة لموقف سياسي وطني غير اندماجي في إسرائيل.

• هذا ليس نوعًا من أنواع التحدّي الاعتيادي أو المباشر، فكل قضية تواجهونها كانت قضية مركبة ومعقدة وتحتاج إلى استجابة وتنظير مركب ومعقد. هل هذا صحيح؟

بالطبع. واجهنا هذا التحدّي كي يكون ممكنًا إعادة بناء الحركة الوطنية في الداخل، لتنطلق إلى أهدافها الوطنية على أساس واقع عرب الداخل وحاجاتهم. طبعًا هي معضلة، والمحاذير فيها ليست وهمية، بل حقيقية، وقد عشناها في الكنيست. مثلًا، عندما تدخل إلى الكنيست هل تقف لنشيد إسرائيل الوطني «هتكفا» أم لا؟ هل تنضمّ إلى عضوية لجان الصداقة البرلمانية بين إسرائيل واليابان مثلًا؟ والمعروف أن كل عضو في الكنيست هو عضو في لجنة صداقة مع دولةٍ ما. السؤال يبدأ من التالي: هل نشارك معهم في يوم «الاستقلال»؟ والإجابة، اتساقًا مع مبادئنا واضحة: طبعًا لا. لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فالسؤال التالي هو: هل نجلس لنسمع الخُطب في تلك المناسبة؟ هل نحترم الرموز الإسرائيلية؟ وهنا لا أتحدث عن رموز سياسية بل عن رموز من نوع آخر، ربما تكون مجتمعية أو مهنية. وهنا أذكِّرك بأن بعض العرب في الداخل، في تلك المرحلة، عاد ليرفع أعلام إسرائيل على السيارات في ما يسمى «يوم الاستقلال». وكان رؤساء البلديات العرب يهنئون حكام الألوية بيوم الاستقلال. وأعتقد أني صدمت حينذاك لقراءة خبر عن وفد برئاسة رئيس بلدية الناصرة الشاعر توفيق زياد، وهو شخصية وطنية فعلًا، وكانت تحظى بمكانة تقديرية، يهنئ حاكم لواء الشمال بيوم استقلال إسرائيل.

ثمّة ألف سؤال من هذا القبيل، وجوابها واضح وقاطع بالنسبة إلى ممثل الحركة الوطنية. ومع ذلك، فكل خطوة من هذه الخطوات حين تجتازها تعتبر نفسك أنك نجحت. وفي النهاية تكتشف أنك مُقصى كالبعير المعبّد في إطار مؤسسة صهيونية تمتد كأذرع الأخطبوط في ثنايا الحياة كلها. وبالتدريج عندما تمر بجميع هذه الامتحانات، تجد نفسك، في النهاية، مقصىً تمامًا. يعني أنت واحد ضد الباقي. ومن يدافع عنك من الباقي يدافع عن حقك في التعبير، لا عن موقفك. هذا ليس سهلًا على الإطلاق. كانت فترات صعبة، لأن عليَّ أن أشرح للجمهور ماذا أفعل. يريد الجمهور أن يعرف لماذا أرفض عضوية لجنة الخارجية والأمن مثلًا ما دمنا نرفع شعار المساواة. عليك أن تشرح أنك لا تستطيع أن تؤدي دور المعارضة في هذه اللجنة، فهي ليست لجنة برلمانية عادية، بل هي أداة استخبارية أمنية تبحث في أفضل السبل للدفاع عن أمن إسرائيل. عليّ أن أشرح أننا مع المساواة في دولةٍ لجميع مواطنيها، لا في دولةٍ تعرّف نفسها دولة لليهود، وأننا لسنا في خدمة أمن دولة محتلة. هي مسألة مضنيةٌ ومؤلمة معًا. وللأسف، رأى بعض النواب العرب أن الانضمام إلى عضوية هذه اللجنة تحديدًا إنجاز. ومن بين هؤلاء ثمة من يعتبر الوصول إلى عضوية البرلمان الإسرائيلي أقصى ما يطمح إليه شخصيًا، كما يعتبر بعضهم أن التأسرل عمومًا هو إنجاز. بالنسبة إلي كان الوجود في البرلمان صراعًا يوميًا مع الذات، وكان عبئًا حقيقيًا. أقول هذا كمثقف لا كوطنيّ فلسطيني فحسب.

السؤال الكبير كان دائمًا هو التالي: ليس الدخول إلى الكنيست هو الإنجاز، فهذا ليس إنجازنا، بل هو أمر تتيحه الديمقراطية الإسرائيلية، إنما الإنجاز أن نمثّل عرب الداخل بخط وطني ديمقراطي، وأن نحافظ قدر الإمكان على التوازن النفسي الداخلي، حيث لا نمثل أدوارًا لا تليق بنا. هذا هو التحدّي الكبير في الحقيقة. كثيرون قبلي انتخبوا نوابًا، أَكان ذلك في قوائم الأحزاب الصهيونية أو في قوائم الحزب الشيوعي، أو في أحزاب عربية. لكنني أدخلت مفاهيم جديدة إلى الخطاب السياسي الفلسطيني في الداخل، خصوصًا في مسائل المواطنة وحقوق العرب والتمثيل العربي في الشركات الحكومية والتوظيف. وإدخال هذه المفاهيم في الخطاب السياسي مهم جدًّا لأن المفاهيم هي التي تحكم إنتاج الأفكار والرؤى والتطلعات. واستفدنا في ذلك من تجربة السود في الولايات المتحدة الأميركية ونضالهم في سبيل حقوقهم. غير أن المعضلة كانت أن السود في الولايات المتحدة الأميركية ذهبوا في النضال من أجل الحقوق المدنية نحو الاندماج الكامل، وكان احتمال أن يصبح الأسود رئيسًا لأميركا حلمًا، وأن يصبح رئيس الأركان الأميركي أسود حلمًا أيضًا. كل ما كان يرغب فيه السود هو المساواة، وأن يُقبلوا كمواطنين أميركيين، وأن يُقبلوا في الجيش الأميركي مقاتلين وضباطًا... إلخ. وبعضهم بدأ يزرع في التاريخ الأميركي بأثر تراجعي أبطالًا سودًا، ورعاة بقر من أصول أفريقية. وتطورت خلال نضال الحقوق المدنية في أميركا مطالب رمزية كثيرة في التاريخ الأميركي نفسه، وعولجت بإدخال تمثيلٍ ملائم للسود في التاريخ الأميركي وفي الإنتاج الثقافي، بما في ذلك السينما والإعلانات ومجمل الثقافة الجماهيرية. أما نحن، فلم نر الأمر من هذا المنظار.

إنها معضلة حقيقية أن نُطالب بجميع الحقوق لأن ثمة واجبات في مقابلها. نحن نختلف عن السود في أميركا، ونشبه الهنود الحمر الذين يعتبرون الخدمة في الجيش الأميركي ليست مصدر كبرياء لهم، لأن الجيش الأميركي بُني على أنقاضهم. هذه القضايا المركبة كلها دخلت معي دفعةً واحدةً إلى البرلمان، فصُدم الإسرائيليون بخطابي الذي لم تكن مفرداته موجودةً في مداولاته قبل ذلك. وفي دراسةٍ أعدّتها باحثة فلسطينية عن خُطب النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، وجدت أن أول مرة يُطرح فيها مطلب «حق العودة للاجئين الفلسطينيين» كان في خطبة لي في الكنيست. وأول مرة، ذُكرت كلمة «النكبة» بالعربية وضرورة إحياء ذكرى النكبة كانت في إحدى خُطَبي. وهذه المصطلحات أدخلناها نحن، وكان ذلك تجديدًا في الخطاب السياسي الفلسطيني في الداخل. واستعر النقاش جرّاء ذلك، واختلط الشخصي بالسياسي والنزوات الشخصية والغيرة بالأيديولوجيا. وفي البداية، اخترنا التحالف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقوة الرئيسة فيها الحزب الشيوعي. وكانت الغاية أن نضمن توحيد الأصوات في سبيل الفوز. فقد كان الشيوعيون في أزمة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وكنا نحن في بداية التنظيم. ولاحقًا تفرقت سبلنا وذهب التجمع الوطني الديمقراطي إلى الانتخابات وحده. ومنذ ذلك الحين والتجمع يخوض الانتخابات (أخيرًا في إطار القائمة المشتركة، وكان تشكيل قائمة مشتركة للعرب مطلبًا دائمًا للتجمع)، وفي كل جولةٍ يخوض معركة مع الإسرائيليين، ومع جهاز الادعاء العام (النيابة العامة) الذي يحاول في كل مرة، منع التجمع من خوض الانتخابات. وفي كل مرةٍ تتغلب عند المحكمة الإسرائيلية العليا النزعة الليبرالية في فهم حق المشاركة في الانتخابات، أي إنها تفضل السماح بخوض الانتخابات على إقصاء حزبٍ مثل التجمع لا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل. وطبعًا رأى السياسيون أن هذا الحزب يشكل خطرًا أكبر من الخطر الأمني. لكن لا يوجد قانون يحسم هذا الأمر.

ركّز الصهيونيون على حالتي الفردية، فعندما أخفقوا في جميع محاولاتهم لإقصائي عن خوض الانتخابات، أو اعتقالي بتهم سياسية، انتقلوا إلى التهم الأمنية. وحينذاك نالوا مني حقًا، لأنهم هم مصدر التهمة الأمنية، وهم الذين يعدّون دلائلها، ولا يمكن أن تخفق هذه الدلائل في محكمة إسرائيلية. لقد تعلمت من التجربة أن النيابة العامة في إسرائيل لا تخفق في القضايا الأمنية، ولا في قضايا مصادرة الأرض، لأن القوانين تُفصّل على مقاسها سياسيًا.

• أسّستم حركة ميثاق المساواة في عام 1992، ثم التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1995. فيمَ يختلفان؟ ومن كان معك في تلك المرحلة التأسيسية؟

يختلف ميثاق المساواة عن التجمع الوطني الديمقراطي في أنه كان محاولة لجمع الناس المؤمنين بالمبادئ نفسها، يهودًا أَكانوا أم عربًا. وكان في ميثاق المساواة عدد لا بأس به من الشبان اليهود واليساريين المعادين للصهيونية، ممّن يؤمنون بما نؤمن به، كدولة المواطنين، ونزع الصفة الصهيونية عن إسرائيل، والسير بالنضال في هذا الاتجاه. وانتقل معظم العرب الذين كانوا في حركة الميثاق لاحقًا إلى التجمع.

• أمثال عوض عبد الفتاح وجمال زحالقة؟

لا. لم يكن عوض عبد الفتاح في «ميثاق المساواة»، بل كان في «حركة أبناء البلد»، وساهم في تأسيس التجمع مع أعضاء آخرين من هذه الحركة مثل عمر سعيد ورجا إغبارية وخالد خليل وغيرهم. لكنه ظل مثابرًا في «التجمع» مع آخرين لا مجال لذكر أسمائهم جميعًا، بعد أن تركه آخرون من حركة أبناء البلد. وظل عوض أمينًا عامًا مدة طويلة. وكان الأمين العام الأول للتجمع هو الباحث محمود محارب الذي كان سابقًا في فضاء أبناء البلد حين كنا طلابًا في الجامعة، وأصبح قريبًا جدًّا من الفكر الذي طرحته لاحقًا. أما جمال زحالقة فكان حقًا في «ميثاق المساواة»، لكنه لم يكن حاضرًا في بداية تأسيس التجمع. كان ناشطًا معي في الحركة الطالبية في القدس وانضم إلى التجمع مبكرًا وأصبح نائبًا عنه. أما باسل غطاس وأمير مخول وفؤاد سلطاني وميخائيل فارشفسكي وأمنون راز وياعيل ليرر (التي أصبحت لاحقًا مساعدتي البرلمانية) فكانوا في «ميثاق المساواة». ولم ينضم أمير إلى «التجمع»، وظل مصرًا على «الميثاق». غير أن «الميثاق» لم يصمد غير قرابة عام وانتهى الأمر. استنتجنا من تجربة «ميثاق المساواة» أن في الإمكان أن نشكّل مع المتفقين معنا من اليسار اليهودي حلقات حوار ونقاش، وأن نسعى إلى تعميق التجربة المشتركة. لكن، عندما نتجه إلى النضال والعمل النضالي السياسي، فالواقع مختلف تمامًا. نحن نتعامل مع جماهير عربية، ولدينا أولوية هي تنظيم العرب كشعب، لأننا كنا نخشى (وهذا ما كان عليهم أن يفهموه) من أن الهوية الفلسطينية للعرب في إسرائيل قد تنهار بعد اتفاق أوسلو إذا لم تكن لدينا حركة وطنية للعرب الفلسطينيين في الداخل. وكانت أولويتنا السياسية هي البدء فورًا في هذه المسألة. أما إمكانات التعاون فستُبحث لاحقًا، لأن هذه هي القضية الرئيسة في المرحلة الأولى. القسم الأكبر من اليهود اليساريين هؤلاء تفهموا الأمر. نحن نتحدث في هذه الحالة عن أفراد يُعَدُّون بالعشرات.

• هل يوجد يهود الآن في التجمع الوطني الديمقراطي؟

هناك أفراد يدعمون «التجمع» مثل صديقي الأستاذ الجامعي أمنون راز وياعيل ليرر وميخائيل فارشفسكي الذي كان قائد حركة ماتسبن في الماضي وغيرهم. لكن، لا يوجد أعضاء، لأن «التجمع» أعلن نفسه، منذ البداية، أنه حركة عربية، وهو يشدّد على البعد العروبي الديمقراطي للفلسطينيين في الداخل. وفي مرحلةٍ ما، يفترض أن يضم أعضاء يهود من الراغبين في الانضمام إليه على أساس برنامجه أو شعاراته، وحينئذ سوف يواجه تحديًا جديدًا في موضوع المسألة القومية.

طبعًا، في «ميثاق المساواة» كان معظم الأعضاء من العرب الذين تركوا الحزب الشيوعي على خلفيات متعلقة بالمسألة القومية وقضية الديمقراطية. وبعضهم لم يكن عضوًا في أي حزب. وفي هذا الميدان التقينا الحركة التقدمية (محمد ميعاري وواصل طه وعفيف إبراهيم ونقولا فرح وآخرين) وحركة أبناء البلد (عوض عبد الفتاح وعمر سعيد وآخرين)، ولاحقًا انضمت لجنة مبادرة مؤلفة من ناشطين وطنيين مثل حركة النهضة في الطيبة وحركة الأنصار في أم الفحم، والتقينا أفرادًا لم يكونوا في أي حركة. ومن هذا الاندماج نشأ «التجمع». ومع الوقت تغلب اتجاه الذين لم يكونوا أعضاء في أي حزب، وحافظ هذا الأمر على نسيج التجمع وتماسكه، ووقاه الانشطار الذي تهواه الحركات الوطنية، وهي ظاهرةٌ تحتاج إلى دراسةٍ مستقلة، حيث تعود جميع التجمعات إلى الانقسام انقسامًا أشدّ من السابق. وما حافظ على «التجمع» في الداخل، وهي مهمة غير سهلة إطلاقًا، في ما عدا الإيمان بقضيته، هو الموقف الذي دافعت عنه بصلابة ومضمونه عدم القبول بأن نكون مجرد تحالفٍ بين كتل هي بدورها عبارة عن تجمعات تنظيمية صغيرة، وتأكيد فكرة الحزب والاندماج الكامل لتعبئة القوى على أساس جديد. لذلك، من لم يقبل فكرة الاندماج الكامل هذه، خرج من «التجمع» منذ البدايات (ومنهم جزء من حركة أبناء البلد، وبعض الوطنيين المستقلين الأقرب إلى السلطة الفلسطينية في رام الله)، وبقي مَن قبلها. فقد اعتقدت أن وجود كتلٍ دائمة وصفة للانشطار الدائم، وتشريعًا للمحاصصات التي يشتهر بها العرب على مستوى الطوائف والعشائر والأحزاب. ثم كان العمل مع جيل الشباب الذي لم ينتمِ إلى الأحزاب العربية المعروفة، وبالتالي، لم يمتلك أمراض الفصائل والحركات الوطنية، وهؤلاء أصبحوا الأغلبية في داخل «التجمع»، وباتوا الصمغ اللاصق له. ونشأت، أخيرًا، هوية تجمعية واضحة مؤلفة من أناسٍ يعتزّون بانتمائهم العربي، وهم عروبيون ووطنيون فلسطينيون وديمقراطيون يساريون، ولهم مواقف متميزة، وربما راديكالية في القضايا الوطنية الفلسطينية؛ راديكالية بمعنى عدم التفريط بالثوابت الفلسطينية، وهم يتميزون بذلك من الآخرين. واليوم، لا يوجد مثيلٌ موازٍ لهذا التيار على مستوى الساحة الفلسطينية خارج ما يسمى مناطق 1948. لكن، يجب أن يوجد مثل هذا التيار في يوم من الأيام، إذ إنني أرى شبانًا يؤمنون بهذه الأفكار، لكن أوضاعهم مختلفة تمامًا.

• طرحت في بعض كتاباتك مفارقة لافتة هي الإصرار على تأسيس حزب عربي ديمقراطي في دولة غير عربية، غايته الحفاظ على الهوية العربية في دولة يهودية. كيف حللتم هذه النقطة؟

المسألة متعلقة بما يمكن تسميته تأكيد البعد العربي للهوية كحق فردي للمواطن كمواطن، وعلى انتماء العرب في الداخل إلى التاريخ الفلسطيني أيضًا. وأي دولةٍ حديثة يمكنها تقبّل فكرة أن للأفراد حقوقًا بصفتهم مواطنين لا باعتبارهم جماعة. وعلى الأفراد أن يختاروا إما أن تكون لهم حقوق جماعية أو حقوق فردية. أعتقد أن الحل الذي طرحناه فريد، وهو أن هناك حقوقًا فرديةً وحقوقًا جماعية في الوقت نفسه. لكن ما يميّز الفكر السياسي الليبرالي الذي يقبل فكرة الحقوق الجماعية أصلًا، أنه يشتقّ الحقوق الجماعية من الحقوق الفردية. الفلسطينيون موجودون قبل دولة إسرائيل، والحقوق الجماعية لمن بقي هي حقوق سكان أصليين شُرّدت أغلبيتهم. ولذلك فهذا الاشتقاق نظري وليس تاريخيًا، وهو محاولة لصياغة حقوقية في إطار قانوني. عمومًا وُجدت الحقوق الجماعية قبل الحقوق الفردية، وحقوق القبيلة والعشيرة ظهرت تاريخيًا قبل حقوق الأفراد. وعلى هذا المنوال، ترسّخت حقوق الشعوب والإثنيات، بينما تطورت حقوق الأفراد لاحقًا. وتنطلق الديمقراطية الليبرالية من حقوق المواطن الفردية، ومنها الحق في الانتماء إلى جماعة، وحقه أيضًا في هويةٍ قومية. وركّبنا هذا التركيب، وبات من الصعب تحدّيه. عندما أقول للإسرائيليين إنني أريد أن أكون مواطنًا متساوي الحقوق، فإن هذا القول يعني أن تكون الدولة لجميع مواطنيها. وحقنا هذا ينبع من كوننا السكان الأصليين. وهذه تسويةٌ تاريخيةٌ مضمونها أن تكون حقوقي كاملة كمواطن، وأن من حقي أن أنشئ مؤسساتٍ تمثل الحقوق الجماعية والهوية القومية. ولأن لي عمقًا حضاريًا عربيًا، فمن حقي الاعتزاز به، وأن أتواصل معه. وتاريخي الفلسطيني مختلف عن روايتكم التاريخية، بل هو نقيضٌ لتاريخكم، فأنتم تحتفلون بيوم الاستقلال الذي هو، بالنسبة إلي، يوم نكبة. هذا هو الخطاب الذي طرحناه، وكان جديدًا وغريبًا على اليهود والعرب في الداخل. الآن، صار كل مواطن عربي يكرّره، وتمكنّا، من خلال وسائل الإعلام، أن ننشر هذا الخطاب ونعمّمه في فلسطين الداخل والخارج. ولا تقتصر أهمية التجمع على إنشاء حزب نضالي في مواجهة الصهيونية، إنما في قدرته خلال أقل من عشرين عامًا على أن يغير قواعد النقاش في داخل مجتمعنا العربي في فلسطين. لقد أصبحت أفكار الحقوق الجماعية المشتقة من الحقوق الفردية، هي الهوية العربية الفلسطينية، وصار للسكان الأصلانيين مطالب ومصطلحات يستخدمها الشباب العربي غير التجمعيين في المواجهات مع بعض السياسيين العرب في الداخل؛ أي إن تأثير التجمع لا يقاس بعدد أعضائه أو عدد نوابه، إنما في قدرته على إنجاز انقلاب حقيقي في طريقة التفكير في شأن حقوق العرب والدفاع عنها والترويج لها، وأن يصبح الخطاب التجمعي عماد الجدل والنقاش السياسي، لا خطابًا هامشيًا.

لعقود خلت كانت المؤسسات الصهيونية تضع قواعد الاشتباك مع عرب الداخل، وعلى عرب الداخل أن يتعاطوا مع هذه القواعد ومع الخطاب الذي تفرضه هذه المؤسسات. وبالفعل كان عرب الداخل وقادتهم السياسيون يتعاطون مع هذا كله بردات فعل بعضها نضالية وبعضها استجدائية أو انكسارية. أما خطاب التجمع فصيغ كي يكون هو المبادر: لديكم قواعد اشتباك ولدينا قواعد اشتباك مختلفة ورؤية مختلفة. وعليكم الآن أن تتعاطوا مع قواعد اشتباكنا المبنية على حقوق وأسس نظرية متينة لا يمكن تفكيكها، فضلًا عن تجاهلها. لذلك كان علينا أن نمعن التفكير لنؤسس خطابًا متسقًا متماسكًا. فنحن لم نكن نؤسس حركة نضالية ضد الصهيونية في تونس أو الجزائر، بل كان يكفي طرح الشعار لتجد الآلاف ملتفين حولك.

• لكن بعض اليهود كان يردّ على فكرة الحق في المساواة بالقول: إذا أردتم المساواة، فهل تخدمون في الجيش الإسرائيلي؟

هذا نقاش جادّ، وليس مجرد دعاية، حتى أن بعض العرب كان يردّد هذه الذريعة. صحيحٌ أن فكرة «دولة لجميع مواطنيها» ربما تؤدي إلى تلك النتيجة، في أوضاع غير الوضع الفلسطيني، وكان كثير من اليهود يردّدون أن من غير الممكن الحصول على حقوقٍ كاملة، ما دام العرب لا يؤدون واجباتهم كاملة، ولا يعتبرون هذه الدولة دولتهم. لكن جوابنا هو أن الحقوق بالنسبة إلينا مشتقة من المواطنة، وهي ليست مشتقةً من الهجرة والاستيطان كما هي حالة الصهيونية، بل من وجودنا القديم في المكان الذي يدعى فلسطين. ونحن السكان الأصليون نعتبر الخدمة في الجيش الإسرائيلي خدمةً في نقيضنا، وهي تؤدي إلى تشويه الشخصية الوطنية. نرفض أن تكون الحقوق مقرونة بالخدمة العسكرية في الدولة اليهودية. أما إذا أصبح هذا الكيان يومًا ما دولة ثنائية القومية تضمن حق العودة للاجئين، مع إبطال صهيونيتها (إن رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين دليل أساس على صهيونيتها)، حينئذٍ نكون أمام وضعٍ جديد مختلف. الخدمة العسكرية مرفوضة في جيش الدولة اليهودية، لا لأنه جيش احتلال واستيطان وإحلال فحسب، بل لأن الدولة ليست لجميع مواطنيها أيضًا.

• الخدمة العسكرية هي الشكل الواضح لغربة المواطن في وطنه، وهي استلاب كامل وطنيًا وثقافيًا وشعوريًا.

بالتأكيد هي استلاب كامل. إنها تشوه هوية الفرد العربي وتاريخه. لذلك، كانت مسألة الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي غير واردة. وهي في أي حال ليست شرطًا للحقوق في الفكر السياسي الديمقراطي. قلت، في البرلمان وخارجه، إن المواطن في أوروبا، في مرحلة التمرّد على الإقطاع، كي يصبح مواطنًا له حقوقه المتساوية، كان عليه تحطيم نظام الفروسية وتطبيق نظام الجندية بعد الثورة الفرنسية، ليصبح من حق أي مواطن أن يصبح جنديًا. لقد تحوَّلت الخدمة العسكرية من امتياز الأرستقراطية إلى حق للمواطن قبل أن تصبح واجبًا. هذا الأمر لا ينطبق علينا. ما عادت الخدمة العسكرية مطلبًا مواطنيًا ضد امتيازات الفرسان. وفي الديمقراطيات يخدم المواطنون في جيوش مهنية، والمواطنة لا تشترط الخدمة العسكرية. بالنسبة إلى الإسرائيليين، فإن الخدمة في الجيش ليست حاجة عسكرية فحسب، بل هي حاجة قومية أيديولوجية. والجيش هو بوتقة صهر الشتات اليهودي، ومكان صنع الهوية اليهودية الإسرائيلية الجديدة، وهذه ليست حاجة لدينا. نحن عرب فلسطينيون أولًا وأخيرًا. ثم إن هذا الجيش هو جيش احتلال يحتل أراضي فلسطينيةً وعربية. والحقيقة أن هذه الذريعة وحدها لم تكن تعجبني على الإطلاق. كان الحزب الشيوعي يستخدمها، وهو استخدام جديد ظهر بعد حرب عام 1967. سابقًا كان الحزب الشيوعي يؤيد أن تشمل الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي العرب. وكنت أسأل: إذا حصلت تسوية سلمية مع العرب، وانتهى احتلال عام 1967، فهل يخدم أبناؤنا عند ذلك في الجيش؟ ولنفترض أن السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بات واقعًا، فهل نخدم في الجيش الإسرائيلي؟ كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي قد طالب في الخمسينيات بالخدمة العسكرية في الجيش بالمنطق نفسه، ولم يكن هناك احتلال، وكانوا يعتبرون فلسطين 1948 غير محتلة، بل إن الشعب اليهودي قرّر مصيره ونال استقلاله. فهم لم يروا في ما حدث في عام 1948 احتلالًا بل تحريرًا. وكان بعض النواب العرب في الحزب الشيوعي الإسرائيلي في الخمسينيات يطالبون بالخدمة العسكرية باعتبارها البوابة إلى المساواة، وهذا يعني قبول المنطق الصهيوني، وهو ما كان مرفوضًا منا. قضية فلسطين، في جوهرها، هي الخلاصة المباشرة للاستيطان الصهيوني وتواطؤ بريطانيا معه، وللحرب التي شنتها الحركة الصهيونية على الفلسطينيين منذ ماقبل عام 1948. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية إحلالية مارست الاستيلاء على الأرض وطرد السكان بالقوة، وتوطين اليهود في مكانهم كعملية متدرجة من عمليات بناء «الأمة اليهودية» ودولتها القومية. وفي هذه الحال، فإننا لا نرى في الفلسطينيين في إسرائيل مجموعة مهاجرة تتطلع إلى المساواة، وتسعى إلى أن تقبلها الأكثرية. ولا يمكن أن تتحقق المساواة إلا إذا جرى نزع الصفة الكولونيالية عن إسرائيل؛ وهذا يعني أن الصراع القومي والمساواة على أساس قومي هو الأساس، لا المساواة أو الاندماج على أسس أخرى. لهذا، لم استخدم هذه الذريعة وحدها أي «نحن لا نخدم في هذا الجيش لأنه جيش احتلال»، فهذه الذريعة تصلح لشبان يهود يرفضون الخدمة في المناطق المحتلة كما في حالة حركة «يوجد حد» الإسرائيلية التي نشأت في أثناء الانتفاضة الأولى، ودعت إلى رفض الخدمة في المناطق المحتلة. وكنا ندعمهم في رفض الخدمة احتجاجًا على الاحتلال.

مهرجان تضامني مع د. بشارة في الناصرة في العام 2007 (أ ف ب)

على فكرة، بعد أن رفضتُ زيارة سورية في إطار وفد فيه ممثلين عن أحزاب صهيونية، ومنهم من خدم في الجيش، ناقشني مسؤول سوري في إحدى زياراتي دمشق متسائلًا: وما المشكلة في ذلك، فثمة سوريون خدموا في الجيش الفرنسي الاستعماري وأصبحوا قادة ورؤساء في سورية. فحاولت أن أشرح له الفارق بين انتداب استعماري بنى جيشًا وطنيًا لك وانسحب، وبين الخدمة في جيش كيان استيطاني لا يخطط لبناء مؤسسات وطنية للعرب أو الانسحاب يومًا ما، بل حل في محل السكان الأصليين ويقوم أصلًا على نفيهم.

• أذكر أنني قرأت بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، مقابلة مع توفيق طوبي قال فيها إن هذه الحرب عادلة، لأن غايتها استعادة أرض سورية محتلة. فسئُل مجددًا: لكن، لو تجاوز الجيش السوري خلال العمليات العسكرية طبريا، ودخل إلى عمق الأراضي الفلسطينية فماذا يكون موقفكم؟ فأجاب على الفور: هذا يصبح احتلالًا وعلينا مقاومته. والآن، أود الانعطاف إلى نشاطك الفكري الذي كان مرتبطًا، آنذاك، بنشاطك السياسي مئة في المئة. أي إن النشاط الفكري لديك غير معزول عن الواقع الفلسطيني، بل مرتبط بالحياة السياسية للفلسطينيين في الداخل. ولا أدري هل كان كتابك «المجتمع المدني» يندرج في هذا السياق؟

لا علاقة لكتاب المجتمع المدني بهذا السياق. فالكتاب نظري أكاديمي الطابع غير مرتبط مباشرةً بموضوع الفلسطينيين في الداخل، ولا مشتق من قضاياهم. إنه محاولة للتصدي لبعض التحدّيات الفكرية في مسألة العلاقة بين المجتمع والدولة، ونظرية الدولة، ولا سيما مسائل المجتمع المدني واليسار والقومية التي كانت تواجه الفكر العالمي كله بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. وربما منحني البحث في مفهوم الدولة والمجتمع المدني أدواتٍ تحليليةً لمقاربة وضع العرب في الداخل، وهي أدواتٌ نظرية لا علاقة لها مباشرة بالسياسة. لكن كتابي العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل هو العمل الفكري الأقرب إلى تحليل الواقع، وتحديد المهمات السياسية للحركة الوطنية في تلك المرحلة. وسبق أن صدر في الداخل عن مؤسسة مواطن بعنوان الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى. لكن هذا الكتاب يبقى، في النهاية، تحليلًا نظريًا أيضًا، وحاول أن يقدّم جديدًا في مقاربة مجتمع فقد المدينة بعد تعرضه لسياسة الاستيطان الصهيونية وإنشاء دولة على أرض فلسطين.

• في هذا السياق، قدمت تحليلًا سوسيولوجيًا مهمًا جدًا عن أحوال الفلسطينيين تحت الاحتلال في مناطق الـ 1948، وكيف أنهم خضعوا للتحديث في سياق الاحتلال الكولونيالي، وكيف جُرّدوا من مدنهم، وفقدوا حتى الزراعة، وتحولت القرى إلى أماكن إيواء العمالة الجديدة في الاقتصاد الصهيوني. هل نتوغل أكثر في هذا التحليل؟

كُتب الكثير عن العرب في الداخل لتنوير الناس بأوضاعهم، والتمييز الذي يلحق بهم، مثل كتاب صبري جريس العرب في إسرائيل، وكان كتاب إيليا زريق عن الكولونيالية الداخلية محاولةً جديةً في فهم واقع عرب الداخل بوصفه حالة استعمار داخلي. وكتب هنري روزنفيلد كتابًا عنوانه لقد كانوا فلاحين. ولم توجد آنذاك مقاربات سوسيولوجية نظرية جدية أخرى غير المشتقة من كتابات إسرائيلية وصيغ عربية عنها، مثل نظريات التحديث وقضايا الأقليات والهوية كنظرية الأسرلة والفلسطنة عند أستاذ جامعي إسرائيلي هو سامي سموحة. ولم يكن لدى الفلسطينيين الذين درسوا في الجامعات الإسرائيلية، أو في الجامعات الغربية، أدوات تحليلية لهذا الموضوع. ولهذا، اكتفوا بالحديث عن التحديث (Modernization) أو قضايا الهوية، مثل الفلسطنة أو الأسرلة، أو تحليل السلوك السياسي لعرب الداخل. لكن مفتاح فهم عرب الداخل، في رأيي، هو أنموذج نظري مركّب: أولًا، إنهم سكان أصليون كانوا أكثريةً فأصبحوا أقلية. وهنا، لم أجدّد في هذه المقولة، فكثيرون قالوا بها قبلي. ثانيًا، إن قضية الفلسطينيين مرتبطة بقضية اللاجئين؛ فهؤلاء أصبحوا أقليةً لأن الأغلبية صارت لاجئة، وبالتالي، فإن وجودهم وكينونتهم مرتبطان تاريخيًا بالقضية الفلسطينية. ثالثًا، هم يختلفون عن باقي الفلسطينيين في أنهم فلسطينيون ومواطنون في دولة إسرائيل، أي مواطنون في دولة قامت على أنقاضهم، وهذا مفتاح فهم الكثير من عناصر تميّزهم، وهذا يتطلب فهمًا لبنية إسرائيل وسياستها. رابعًا، إنهم فقدوا المدينة، بمعنى أن المدينة العربية هُجّرت، والريف هُجّر، وما بقي منه في فلسطين هو الريف الضعيف المؤلف من قرىً متناثرة لجأت إليها قرى أخرى. وكل قرية اليوم مركبة من سكان القرية الأصليين ولاجئين من قرى أخرى. وتركيبة المجتمع التقليدي تجعل أبناء العشائر الأخرى غرباء، فما بالك بأبناء القرى القريبة؟ وتكاد لا توجد قريةٌ في فلسطين ليس فيها مهجّرون من قرى مجاورة. إنها قرى فقدت مدينتها العربية، وأصبحت تتمحور حول مدينة يهودية، أي إن التحديث في حالتهم هو نقيض الحداثة، أي نقيض حداثتهم.

تجسد التحديث الذي خضع له الفلسطينيون في إسرائيل في مصادرة الأرض، وقطع صلة الفلاح بأرضه والتحول إلى العمل المأجور في الخدمات والبناء والصناعة اليهودية، ما أدى إلى تهتك ترابط المجتمع. وهذا ما أدى أيضًا إلى اندماج قسري للسكان في الاقتصاد الإسرائيلي الحديث. وهذا في جوهره مشابه لعملية البرتلة التي شهدتها بريطانيا في أثناء الثورة الصناعية، إلا أن الاختلاف هنا جوهري؛ فالاندماج القسري في فلسطين خلق حالة مركبة ومشوّهة وغير مسبوقة جرت من خلال تصفية الكيان الوطني لشعب، وإجهاض تطوره نحو الحداثة بتدمير مدنه. فليس للنضال طابع اقتصادي واجتماعي أو طبقي فحسب، بل هو اقتصادي اجتماعي وقومي في الآن ذاته، ويؤدي إلى اندماج قسري في اقتصاد دولة قامت بتدمير العلاقات الاجتماعية للأغلبية التي تحوّلت إلى أقلية.

التحديث الإسرائيلي هو نقيض الحداثة العربية. والعربي الفلسطيني في أراضي 1948 فقد الحداثة الفلسطينية التي كانت في مهدها عندما وقعت النكبة، وظل من ناحية أخرى على هامش الحداثة الإسرائيلية، وعاش في قرى تحوّلت إلى مجمعات سكنية تشبه أحياء الفقر، أو بلدات هي في الحقيقة ضواحي مدن من دون مدينة. ليس هذا ريفًا زراعيًا، وليست أدوات تحليل المجتمع الزراعي النظرية والمعروفة أدوات تحليله. إذًا، الخصوصية الأولى في مقاربتي هي فقدان المدينة. الخصوصية الثانية هي فقدان القرية. الخصوصية الثالثة هي التحول إلى هامش لمشروع استيطاني نقيض. فالقرية التي بقيت في مكانها ما عادت قريةً، لأن أراضيها صودرت. والهجرة من الريف إلى المدينة غير موجودة تقريبًا، لأن المدينة يهودية وليست عربية، والعرب لا يهاجرون إليها. ولأن الهجرة من الريف إلى المدينة ضئيلة جدًا، فإن القرية راحت تنتفخ وتزدحم وتصبح بلدة مكتظة أكثر شبهًا بأحياء الفقر. ليست لدينا مدن ولا قرى، بل بلدات مكتظة بالسكان أشبه بأحياء الفقر، وكلها على هوامش المدن اليهودية. مع هذا الواقع يفترض أن يتعامل المشروع الوطني، وأن يقدم بدائل فلسطينية عصرية وحديثة، بدءًا من مواجهة مصادرة الأرض وهدم البيوت، وصولًا إلى بناء المؤسسات الوطنية.

• المدينة اليهودية تطردك أو ترفضك أو تهمشك، ولا تفسح في المجال لك حتى الاندماج في فضائها.

هذا الريف هو الأغرب في الوطن العربي كله. فالقرية العربية في الداخل تكبر وتكبر بلا حدود، وما عاد لديها أرض زراعية. وأبناؤها غالبًا عمال وموظفون تقع أماكن عملهم خارجها. في لبنان مثلًا يحافظ الريف على مساحته تقريبًا، لأن هناك هجرة مستمرة منه. وفي الريفين السوري والمصري الأمر نفسه، ثم إنه ريف زراعي بحكم تعريفه. أما القرية الفلسطينية التي نتحدّث عنها فتكبر باستمرار لعدم وجود مدينة تهاجر إليها، وتصبح بالتدريج بلدةً مزدحمة، كأنها مدينة من دون بنية مدينية، وتركيبتها السكانية غير مدينية. إنها بلدات من دون زراعة، ومجمّعات سكنية لأناس متحدرين من فئات فلاحية، تحولوا عمالًا وموظفين وطبقات وسطى... إلخ. وهؤلاء جميعًا يعيشون في هذه المجمّعات التي تفتقد مقومات المدينة الاقتصادية والثقافية. والناس تغادر هذه البلدات صباحًا للعمل، لتعود إليها مساءً. لكن ليست هذه معسكرات عمل مثلما قد يستنتج أحد من هذا الوصف. فثمة نزعة قوية إلى التعليم الجامعي، والدراسات العليا، والتحصيل العلمي للشباب العرب (رجالًا ونساء) في الداخل واعدة جدًا، وفي التخصصات كافة، بما فيها العلوم الدقيقة. وأعتقد أن نسبة التعليم من أعلى النسب في المنطقة عمومًا. مستوى المعيشة في هذه البلدات عمومًا أفضل من البلدات في الدول العربية خارج أحياء معينة في العواصم، هذا لو قِسنا مستوى المعيشة على الاستهلاك، وكذلك درجة الحقوق السياسية والحريات. لكن تلك البلدات التي فقدت الأرض وسلب منها الوطن بمعانٍ عدة، مع ذلك، هي هامش لمركز يهودي إسرائيلي ينفي هويتها، وليست هامشًا لمركز عربي تتفاعل معه بالهجرة وغيرها.

• هل هناك دور للسينما مثلًا؟

كانت دور السينما موجودة في يافا وعكا وحيفا والقدس وغيرها قبل النكبة. وفي طفولتي كان ثمة داران للسينما في الناصرة، وأُغلقتا فور انتشار جهاز الفيديو. وكانت هناك محاولات مسرحية في الناصرة. وكانت هناك محاولات مسرحية جريئة في بعض القرى في مرحلة النهوض الوطني في السبعينيات. لكن اليوم، لا يوجد مركز مسرحي عربي طبعًا. وجرت أخيرًا بعض المحاولات في حيفا التي سبق أن توقعت لها أن تتحول في المستقبل إلى مركز مدني للعرب مع أن العرب فيها أقلية. وهناك محاولات أخرى مهمة، لكن ضمن المسرح الإسرائيلي نفسه، وثمة تطور ملحوظ في مجال السينما.

• يبدو أن كل ما له علاقة بالمدينة، كالملاعب والمراكز الثقافية والصحف ومراكز البحث والمكتبات ودور النشر ومقاهي المثقفين والمنتديات والمتاحف وقاعات الموسيقى، غير موجود.

ثمة محاولات متناثرة قائمة على الدعم الخارجي، ولا أساس ماديًا محليًا لها. وقامت في العقود الأخيرة مؤسسات وجمعيات تسهم في بناء المجتمع وتنظيمه ذاتيًا خارج إطار مؤسسات الدولة، ومنها جمعية الثقافة العربية و«عدالة» و«بلدنا» و«مدى» و«الميزان»، وجمعيات عدة لحقوق المرأة، ومبادرات لإقامة مدارس مستقلة، وغيرها كثير.

• والصحف؟

ثمة صحف محلية أسبوعية تموّلها بالدعايات التجارية وبعض الأخبار المحلية، ومنها كل العرب وبانوراما، وبعض الصحف الحزبية مثل جريدة الاتحاد، ولاحقًا فصل المقال وصوت الحق والحرية والميثاق... وغيرها. لكن، لم تنشأ صحيفة يومية مهنية. الآن تنشأ، بالتدريج، مواقع إلكترونية قروية محلية، إضافة إلى مواقع إلكترونية صحفية، منها قُطرية ومنها إسرائيلية تسعى إلى اجتذاب الدعايات من الشركات الإسرائيلية ومكتب الدعاية الحكومي الرسمي. فكيف تنشأ من هذه الحال حركةٌ وطنيةٌ ومجتمع مدني عربي مقابل الدولة؟ هذا هو التحدّي الكبير. غير أن هناك مقدّمات لتجمعاتٍ عربيةٍ مدينيةٍ في حيفا ويافا أتوقع لها مستقبلًا. هذه التجمعات بدأت تنشأ في أحياء يافا القديمة وحيفا. فقسم من الطلاب العرب الذين يدرسون في جامعتي حيفا وتل أبيب يقيم في حيفا وفي يافا. وبالتدريج، ظهرت طبقة وسطى جديدة ومثقفة في ما كان يومًا الأحياء العربية، وفي الأحياء اليهودية أيضًا، ولا سيما في حيفا، لأنها قريبة من الجليل. حيفا اليوم هي مدينة الجليل التي يأتي المثقفون العرب إلى مقاهيها، وإلى المسارح فيها، وصار فيها مسرح عربي، ومراكز ثقافية عربية. وهي باتت المدينة التي يشعر الإنسان الفلسطيني فيها بأنه قادر على ممارسة مجهوليته إلى حد ما، كأي فرد يرغب في التحرّر قليلًا من روابط الأهل والرقابة الاجتماعية المشدّدة في القرية. وفي يافا بدايات من هذا النوع أعتقد أنها واعدة.

في الأحياء العربية اليافية القليلة الباقية يسكن بعض عائلات يافا الأصلية، وأفرادٌ من قرى المثلث والجليل والنقب الذين يعملون في تل أبيب ويسكنون في يافا، أو أنهم كانوا طلابًا في جامعة تل أبيب، واستقروا في المدينة للبحث عن عمل وتزوجوا فيها. ومنهم من يعمل في التنمية البشرية والتعليم ومحاربة المخدرات والجريمة، ما يعني أن لدى فئة من الناس مصلحة في التنمية البشرية في هذه الأحياء العربية التي تحوّلت، نتيجة التهميش، إلى ما يشبه أحياء الفقر. إذًا، بدأ ينشأ في الأحياء المهمشة نفسها نقيض ثقافة التهميش. وقد اهتممتُ جدًا بهذا الموضوع قبل خروجي من فلسطين، وكنت أرى أن لهذه الأماكن مستقبلًا مهمًا.

• في عكا، الأمر غير ذلك على ما يبدو. فالعرب في عكا صاروا يخرجون خارج الأسوار. هل صحيح ذلك؟

نعم. لكن، هناك صراع على عكا، لأن إسرائيل من ناحيتها ترى «خطرًا». فخلافًا لحيفا وتل أبيب، تحيط بعكا قرى عربية، إنها موجودة في منطقة سكانية عربية. وقد تتحول عكا من جديد إلى مركز مديني كما كانت قبل عام 1948 إذا تُركت لتتطور بشكل طبيعي. لذلك، بدأت السلطات الإسرائيلية توطين جاليات يهودية حريدية فيها، وكانوا يجلبونهم ليؤسسوا تجمعاتٍ سكانية. وهؤلاء يتميزون ليس بحفاظهم على الهوية اليهودية فحسب، بل بنسب ولادةٍ عاليةٍ تتفوق على نسب الولادة عند العرب.

• هل هناك إغراء لخروج العرب من عكا؟

عُرضت إغراءات كهذه وأخفقت. الخروج من عكا إلى بعض القرى العربية قليل، مع أن أحياء العرب متداعية أو آيلة للسقوط وتصعّب البلدية عملية ترميمها. ما يهمني، هنا، من هذا العرض لحال المدينة والريف، أن أشير إلى الأنموذج السوسيولوجي الذي طرحتُه باللغة العربية، وهو بدوره يعرض خلاصاته واستنتاجاته عن مصير القرية العربية والمدينة العربية خارج الجامعة الإسرائيلية، ويكتب للمجتمع العربي، لا للإسرائيليين، كي نفهم نحن ماذا جرى لنا. وأعتقد أن هشام شرابي كتب عن هذه الأطروحة.

• زار هشام شرابي يافا، وحدّثني عن هذه الزيارة، وأجريت معه مقابلة نشرت في جريدة السفير اللبنانية بعد عودته إلى لبنان. هل كنت معه حين زار يافا في أثناء تشييع إبراهيم أبو لغد؟

شاركت في تشييع أبو لغد. سبق أن التقيت هشام مرات عدة في واشنطن. كما أمضينا وقتًا طويلًا معًا في يافا وفلسطين عمومًا. وكتب هو عن هذه الرحلة وعن حواراتنا.

• على ذكر الصحف، متى أسست موقع عرب 48؟

كان الموقع قائمًا، لكنه كان محليًا ويدار فرديًا. أسسه شاب من متخرجي علوم الحاسوب في نحو عام 1995، ولم يكن سواه في المجتمع العربي. ثم عرضه علينا بعد تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي لنتبناه قبل أن يهاجر هو إلى النرويج في عام 1997 على ما أعتقد. وهذا ما كان، وأسسنا شركةً لإدارة الموقع. واشتهر حينذاك عربيًا، حيث لم يكن يوجد مصدر إلكتروني عربي له توجهات وطنية يتحدث عن السياسة الإسرائيلية عن عرب الداخل سواه. وواجهنا صعوباتٍ جمّة في تمويله، وفي تمويل صحيفة فصل المقال، بعد أن نضبت المساهمات والاشتراكات من الداخل. لكن موقع عرب 48 قائم ومهم وحيوي ويتطور حاليًا بقوة[11]، وأنا سعيد باستمراره. وأود أن أشيد هنا بدور الصديق أحمد أبو حسين في الحفاظ على الموقع، أقول هذا لذكراه لأنه توفي في هذه الأثناء.

• نشرتم في صحيفة «فصل المقال» في أيار /مايو 1997 وثيقة عن بيوع الأرض في فلسطين، وفيها أسماء عدد كبير من زعماء العائلات الوطنية المعروفة ممن باعوا اليهود بعض أراضيهم. هل لديكم تفصيل في هذا الأمر؟

لم أقم بنشرها، بل نشرها شاعر وصحافي هو الراحل محمد حمزة غنايم الذي كان يعمل في الصحيفة من دون التشاور معي. ولمته على ذلك لاحقًا. صحيح أني أسست الصحيفة لكنني لم أحررها. وتلك الوثيقة مصدرها تقرير للوكالة اليهودية، ولا أدري مقدار صحتها، ولا شك في أن الوكالة زوّرت بعض العقود أيضًا. وملاحظتي انصبت لا على نشرها فحسب، بل على صحة بعض ما ورد فيها، إضافة إلى اعتقادي أن نشرها مضر. فهذا النبش في الماضي لا يفيد سياسيًا، كما أنه يخرج المعلومات من سياقها التاريخي. وصدق تخوفي حين حاولت بعض الصحف السعودية التغطية على العجز العربي بترداد الكلام على «أن الفلسطينيين باعوا أرضهم»، وهو ادعاء غير صحيح. كانت ظاهرة بيع الأرض موجودة، لكنها كانت هامشية جدًا. فالفلسطينيون لم يبيعوا أراضيهم. وكل ما امتلكته الوكالة اليهودية قبل عام 1948 هو نسبة ضئيلة جدًا من أرض فلسطين بلغت نحو 5.7 في المئة، معظمها أرض مشاع ملكّهم الإنكليز إياها، ولم يشتروها ولم يبعها لهم أحد. لقد سطت الحركة الصهيونية على فلسطين بالقوة المسلحة في عام 1948، وقامت إسرائيل كدولة بمصادرة الأرض الباقية.

بعض العائلات العربية الغنية في بيروت ودمشق وغيرها باعت أراضيَ في فلسطين قبل عام 1948 من دون أن تزورها، أو تعرف شيئًا عمن يحرثها، أو حتى أين تقع. واستغلت الحركة الصهيونية الخلافات على الأرض بين بعض العائلات الفلسطينية وضعف الشعور الوطني عند البعض، وتورطه في الديون وغيرها. لكن هذه حالات فردية قليلة. ففلسطين احتُلت احتلالًا بالحرب، واستُملكت أراضيها بالمصادرة، وهذا هو أساس القضية.

• متى اكتشفتم أن إميل حبيبي رافق شموئيل ميكونيس في عام 1948 إلى بعض دول أوروبا الشرقية لشراء سلاح للهاغاناه؟ وما هو الأثر السياسي المباشر الذي تركه هذا الاكتشاف فيكم؟ وإلى أي مدى كان إميل حبيبي متورطًا حقًا في هذه العملية؟ وهل هناك غيره من الشيوعيين أو خلافهم ممن سلكوا هذا المسلك؟

هو في أي حال أنكر ممارسته هذا الدور، وأنكر أنه رافق ميكونيس. إميل حبيبي أديب فلسطيني وعربي مهم، أما موقفه السياسي كشيوعي وكعضو كنيست في تلك الفترة فلم يُخفِه. فقد تعاون الشيوعيون في بداية قيام الدولة مع مؤسساتها، وهذا واضح منذ أن التحق أعضاء عصبة التحرر الوطني بالحزب الشيوعي الإسرائيلي، ودخلوا البرلمان في عام 1949، والتحق الأعضاء المقيمون في الضفة الغربية بالحزب الشيوعي الأردني. وقد عبّر، بوصفه روائيًا، عن تناقضات الحالة أصدق تعبير في رواية المتشائل وغيرها. وبقيت مختلفًا مع إميل حبيبي حتى بعد أن ترك الحزب الشيوعي. في أجواء التغييرات في الاتحاد السوفياتي. فبعد أن ترك الحزب، كان مؤيدًا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وما يسمى عملية السلام وأوسلو، حين كنت ناقدًا حادًا لها. وهذا لم يمنعنا من اللقاء والتحاور. وحين كان حزبيًا، تميّز من باقي القادة الحزبين في تلك المرحلة بالكاريزما والموهبة الأدبية والعفوية. ولهذا، كانت قيمته الحقيقية خارج السياق الحزبي.

ما نشر في الصحف لم يكن دائمًا مهمًا أو دقيقًا، ولكني أذكر أن الصديق محمود محارب مثلًا نشر معلومات موثقة عن علاقات الحزب الشيوعي الإسرائيلي بالحركة الصهيونية وبالهاغاناه وغيرها ضمن أطروحة دكتوراة. ومنذ ذلك الحين، صدر عدد من الدراسات في الموضوع، وكنت مطلعًا عليها، كما كنت أناقش هذه المواضيع بحدة منذ الشباب. ما أعرفه هو تورط قادة يهود في الحزب الشيوعي افتخروا بخدماتهم للصهيونية وبدورهم في ما يسمونه حرب الاستقلال في عام 1948 ومشاركتهم في الحرب نفسها. ومنهم إلياهو جوجانسكي وشموئيل ميكونيس وموشيه سنيه وغيرهم. الأخير كان أصلًا رئيس غرفة عمليات الهاغاناه في حرب عام 1948 قبل أن يرى أن رهان إسرائيل يجب أن يكون على القوة الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، أي على الاتحاد السوفياتي، فانضم إلى الحزب الشيوعي. ولا جديد في ذلك، وأعتقد أنه لم تكن ثمة علاقة للشيوعيين العرب بهذا النشاط. لكنهم برّروه لاحقًا، وقبلوا التعاون مع مؤسسات الدولة اليهودية بعد أن قامت، وقبل أن يجف الدم الذي سال في النكبة. وذهبوا بعيدًا في ذلك، واستمروا حتى بدأ الموقف السوفياتي من الناصرية والقومية العربية يتغير باتجاه التحالف. ناقشت الأمر بحدة منذ أن كنت طالبًا في الجامعة. كان السوفيات حتى ستينيات القرن الماضي يقيمون إسرائيل بوصفها كيانًا تقدميًا عماليًا قياسًا على الأنظمة التابعة للإنكليز والفرنسيين في المنطقة العربية. الحقيقة أني لم أتفاجأ بالأبحاث التي تنشر عن هذه المواقف، وكتبت عن الموضوع مرات عدة، وتؤكد الدراسات التاريخية والأرشيفات التي تكشف وثائقها في المرحلة الحالية صحة مشاعرنا حين كنا ننفر من مثل هذه الظواهر منذ أيام الشباب. وفي أي حال لا حاجة إلى أرشيفات الدول، ويكفي أن تعود إلى أعداد صحيفة الحزب الشيوعي العبرية زو هديرخ (هذه الطريق) وقبلها كول هعام (صوت الشعب)، وكانتا تجاهران بهذه المواقف.

حين كنت (وآخرون غيري) أناقش هذه المواقف وأتصدى لها بخطاب وطني فلسطيني يساري ديمقراطي، كان الرد الأكثر حدة مصدره إميل حبيبي، فهو لم يُعرف بديمقراطيته قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، وكان صاحب مدرسة في التهجّم اللفظي على الخصوم الفكريين والسياسيين، ولم يكن هذا استثناء في ثقافة الأحزاب الشمولية وقد قلدها آخرون بنجاح أقل. وذهب هو نفسه ضحية لها بعدما غادر الحزب، إذ تعرض لهجوم شديد. وقد اعتذر إلي لاحقًا شخصيًا على هذا الأمر بعد أن استنتج ما استنتجه مما يجري في الاتحاد السوفياتي في عقد الثمانينيات. كانت لديه الشجاعة والثقة بالنفس الكافيين للاعتذار. إنه في النهاية ابن هذا الشعب وجزء من تاريخه المركب. وقد عاش حياة شعبه في الداخل، بحلوها ومرّها.

• تلخيص لافت، أهو تسامح مع هذا الجيل؟

ليس لدي كلمة في وصف جيل النكبة الذي بقي في الداخل وتعايش مع واقع الدولة اليهودية، في ظل الهزيمة وفي عزلة عن العالم العربي، سوى أنه جيل مأساوي. بعض أبناء هذا الجيل اعتكف وانزوى محاولًا أن يكون صادقًا مع نفسه، وبعضهم تعاون مع مؤسسات الدولة الكولونيالية الوليدة، وبعضهم أدلج وضعه المأساوي هذا وبرّره سياسيًا؛ ولا شك في أن البعض وجد نفسه في تناقض شامل مع الواقع الجديد فغادر أو حاول الهرب إلى دولة عربية، أو ناضل بالإمكانات المتاحة في ظل الخوف والحكم العسكري. إنها درجات مختلفة من التكيف والبقاء، ودرجات مختلفة من الصدق مع الذات وخداعها. لا بطولة هنا، ولا خيانة. المشكلة أن المدافعين عن ذلك التاريخ غالبًا ما كانوا يتهمون الآخرين بالخيانة.

تطورت المواقف لاحقًا في اتجاه أكثر وضوحًا في الصراع مع إسرائيل، ولا سيما في السبعينيات. فتكلموا لغة أخرى، ولا سيما بعد حرب 1967. جيلي الذي ولد بعد النكبة، ونشأ سياسيًا في سبعينيات القرن الماضي، حاول بعد مرور نحو ثلاثة عقود على النكبة أن يكون صريحًا في مواجهة ذلك التاريخ ونقده، وأن يفتح هذا الورم لمعالجة الذاكرة الملتهبة والانتهاء منها. لم نقبل بكنس الوقائع تحت الوعي، رفضنا الصمت عليها أو تجميلها. وهنا بعض أهمية جيلنا السياسي في حينه إذا شئت. نقد واقع الجيل السابق كان مؤلمًا تشوبه المرارة، واستفز ردات فعل غاضبة مثل التي تستثيرها خلافات الأقارب، والصراعات داخل الحي والقرية والعشيرة. كان نقدا للـ«أهل» في النهاية. لكن كان علينا أداء هذه المهمة. وقمنا بمهمة النقد هذه منذ سنوات عديدة؛ المهمة أنجزت ضمن عملية وضع مقاربات جديدة وفكر جديد، والتأسيس لهوية سكان البلاد الأصليين السياسية، وفي وصل ما انقطع من التاريخ الفلسطيني وفي تناقض مع الصهيونية. ونشأت أجيال جديدة تربت على هذا النهج الوطني الديمقراطي الجديد، كما أصبحت تنشر بحوثًا ودراسات عن الموضوع. ولم يعد الأمر محصورًا في حزب بعينه. وصار هذا الموضوع منتهيًا بالنسبة إلي، فليس هدفي التشفي بمن كنت أختلف معهم قبل ثلاثين أو أربعين عامًا. فلننظر إلى المستقبل، ثمة تحديات وجودية في فلسطين، والمشرق العربي بشكل عام.

عمومًا، أنت تثير مواضيع من الماضي، أصبحت خلفنا إلى حد بعيد.

• هل يمكن أن نسأل عن سيرة ونلخص من دون ذلك؟

لا، هذا صحيح.